湧き出した水は、その場で迷うことなく、ほんのわずかな地形の傾きに従い、自然と進む道を決めていきます。これは、私たちのビジネスにもよく似ています。

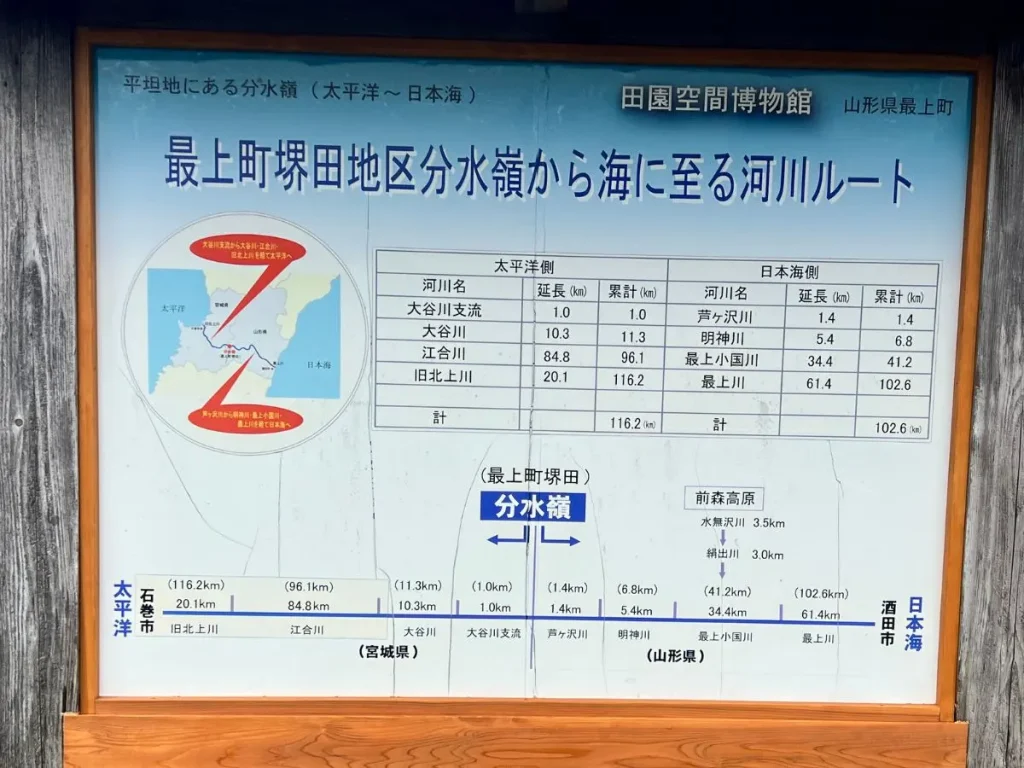

山形県最上町にある「堺田分水嶺」

ここは、日本海と太平洋という、まったく異なる海へ水が流れていく“水の分かれ道”です。

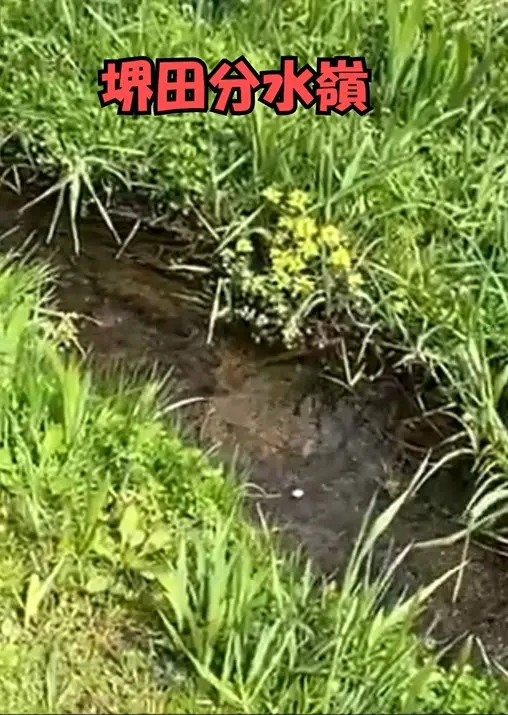

昨日、ドライブで行ってきました。

外部環境や時代の流れ、顧客の変化――それらに抗うことはできません。

すべての事業において、「流れに逆らえない瞬間」があるのです。

分水嶺に立つ一枚の花びら ― その先にある意思と構え

右側👉の画像をクリックしてください。動画が流れます。

一枚の花びらが、春の風に舞い上がった。

空をふわりふわりと漂いながら、

やがて小さな川の水面に、そっと落ちた。

その川の行き先には、分かれ道がある。

左へ行けば、太平洋。

右へ行けば、日本海。

けれど、この花びらには、どちらに行くかを決める力はない。

川の流れ、風の向き、

雨のあとや地形のかたち――

さまざまな自然の影響を受けて、流れは静かに分かれていく。

外部環境の変化を読み取る--PESTEL分析

ビジネスにも、こうした分水嶺のような瞬間がある。

このまま進めば成功するだろう、という確信の中にあっても、ふとした外部環境の変化――今回の風のような出来事が、進む道を大きく変えてしまうことがある。

それは時に、想定外であり、不本意にも感じられる。だが、間違いではない。抗う必要もない。

大切なのは、流れに気づき、外部環境を読むこと。PESTEL分析でいえば、政治・経済・社会・技術・環境・法律など、企業ではどうにもならない外側の力。

そして、どちらに転んでも対応できる「構え」をもつこと。

流れに逆らわず、しかし流されもせず、自らの形を保ちながら前に進むこと。

※PEST分析とは、会社の外で起きる変化を「P(政治)」「E(経済)」「S(社会)」「T(技術)」「E(環境)」「L(法律)」の6つに分けて整理する方法です。このPESTEL分析は、もともとPEST分析(政治・経済・社会・技術)から始まりました。時代が進むにつれ、「環境問題」への関心が高まり、PESTE分析へと進化。さらに、法規制やコンプライアンスへの意識の高まりによって、現在のPESTEL分析が生まれたのです。つまりこのフレームは、時代に合わせて「見るべき外の風」が増えてきたことの証でもあります。そして今、私たちはこの“外の風”にどう向き合うかを考えるために、OODAループという考え方と出合います。

| 項 目 | 特徴(見るポイント) | 中小企業での具体例 |

| P:Politics(政治) | 国の方針や政策、法律改正、行政支援など、政府の動きが事業にどう影響するかを見る。 | ・最低賃金の引き上げ ・インボイス制度導入 ・補助金や助成金制度の変化 ・地元自治体の起業支援制度 |

| E:Economy(経済) | 景気や物価、金利、為替、原材料価格など、経済の動きがビジネスに与える影響を把握する。 | ・仕入れコストの上昇(円安・物価高) ・消費者の節約志向で売上が減少 ・金利上昇による融資返済負担の増加 |

| S:Society(社会) | 人々の価値観や暮らし、人口構成、ライフスタイルの変化を見る。 | ・若者の車離れで中古車販売減 ・高齢化による介護・生活支援ニーズ増 ・食の多様化(ビーガン、グルテンフリー等) |

| T:Technology(技術) | 新しい技術・DXの進化が、業界や働き方、商品・サービスにどう影響するかを見る。 | ・予約アプリ・SNSの導入で販促効率UP ・生成AI(ChatGPT)による業務効率化 |

| E:Environment(環境) | 気候変動、災害、環境保護意識の高まりが、事業やサプライチェーンにどう影響するかを考える。 | ・プラスチック削減対応(容器の見直し) ・豪雨や台風で農産物仕入れに影響 ・脱炭素の流れで省エネ設備導入が求められる |

| L:Legal(法律) | 労働法や商法、個人情報保護、特許・知財など、法的な制約や義務を見る。 | ・残業規制や有休取得の義務化 ・個人情報保護法に伴う顧客データ管理強化 ・著作権や商標の問題への対応 |

堺田分水嶺における1枚の花びらの現象を、OODAループ思考に基づいて捉え直してみました。

【Observe(観察)】

変化の兆しは、いつも静かに現れます。

水が分かれ始めるように、ビジネスの流れも、ある日ふと違う方向を向き始めます。

今は、その“流れの変わり目”を、しっかりと見極めるときです。

【Orient(状況判断)】

いま、自社が立っている位置が、分水嶺のどちら側に傾きつつあるのか。

数字や現場の空気、取引先の反応など、あらゆる要素を組み合わせて、全体像を捉え直します。

すでに流れは、生まれ始めているのかもしれません。

【Decide(構えを決める)】※再解釈

この局面では、「進む方向を決める」のではなく、

「どちらに流れても耐えうる構えを決める」ことが、意思決定となります。

自ら流れを変えることはできないとしても、流れにうまく乗るための道具や考え方は選べます。

【Act(実行)】

あとは、その構えをもって、一歩ずつ進むだけ。

抗わず、委ねる。でも、備えてあるからこそ、不安は少ない。

変化を受け入れることは、前に進む力そのものです。

※OODAループとは、元アメリカ空軍の戦闘機パイロットであり、軍事戦略の理論家でもあったジョン・ボイド大佐によって提唱されました。彼は1970年代、空中戦において生き残るためには、状況を素早く見て、判断し、決断し、行動する――そのループを高速で回し続けることが不可欠だと考えました。この「見る→判断→決断→行動」のサイクルを先に回した者が、敵よりも優位に立つことができるという発想から生まれたのが、OODAループです。

| 項 目 | 特 徴 | 中小企業での具体例 |

| Observe(観察) | 外部や内部の変化に気づく。数字、声、空気感などを丁寧に見る | 売上の落ち込み、SNSのコメント、競合の動きを日々チェックする |

| Orient(判断) | 気づいた変化が自社にとってどういう意味を持つか、全体を整理して判断する | 価格下落が一時的か長期的か、地域の動向を踏まえて見極める |

| Decide(構えを決める) | すぐに方向性を決めるのではなく、状況に備えた構えや選択肢を整える | もしもの売上減に備え、販促策・新商品・コスト管理などを準備する |

| Act(動く) | 準備した構えをもとに行動を起こす。結果を次の観察に活かす | 在庫調整、値下げ、新メニュー投入など、準備した対応策を実行する |

今は「正しい答えをじっくり考える」よりも、まず観察し、素早く動いて、柔軟に見直すことが大切な時代です。OODAループは、「考えてから動く」ではなく、「見て、考えて、動きながら考え直す」という、動き続ける経営の型なのです。

一枚の花びらが、堺田分水嶺で教えてくれたのは――

経営とは、選ぶことであり、委ねることであり、そして、変化に対してしなやかであることなのかもしれませんね。

経営者の皆さん、もし経営の選択に迷いがあるときは、ぜひ堺田分水嶺を訪れてみてはいかがでしょうか。

ただ静かに、水の流れを眺める――そんな時間が、次の判断を導くヒントになるかもしれません。

堺田分水嶺のすぐそばには「堺田駅」がありますので、電車(現在、大雨の影響で代行バス運行)でも気軽にアクセスできますよ。

【参考:OODAループとPDCAサイクルとの違い】

| 項 目 | OODAループ | PDCAサイクル |

| 名称 | Observe → Orient → Decide → Act | Plan → Do → Check → Act |

| 意味 | 観察 → 判断 → 構えを決める → 行動 | 計画 → 実行 → 評価 → 改善 |

| 主な目的 | 変化にすばやく対応し続ける(機動力と柔軟性) | 計画通りに改善を回す(安定性と再現性) |

| 向いている場面 | 変化が激しい・不確実な環境(競争、市場変動、非常時など) | 繰り返しが多く、安定した業務(製造、品質改善など) |

| スタート地点 | まず「観察」から始まる | まず「計画」から始まる |

| 意思決定の速さ | 状況を見てすぐに構えを決めて動く | 計画に基づきじっくり実行し、見直す |

| 柔軟性 | 高い(変化に応じて方向転換しやすい) | やや低い(最初の計画に従いがち) |

| 現代の活用分野 | 軍事戦略、スタートアップ経営、マーケティング戦略 | 製造業、品質管理、店舗運営、教育現場など |

OODAは「変化の激しい環境」で、素早く柔軟に対応するのに向いています。PDCAは「安定した環境」で、改善をコツコツ積み重ねるのに適しています。つまり、どちらが正しいかではなく、場面によって「使い分ける」ことが賢い経営判断というわけですね。